(一)监管套利是根本因素

但是他不干金融业,干什么呢?他干了一个事儿。谷歌有一个谷歌金融战略,在硅谷干金融服务,主要就是帮助金融业进行更好的风险识别。他可以不挖矿,但是可以卖水卖衣服给挖矿的人。

这就印证了一个观点,目前中国对互联网金融的定义到底怎么下呢?互联网金融是一个开放性命题,我们国内两个比较有名的定义。*9个定义是谢平教授说的,他说未来会出现第三种融资方式—互联网融资,独立于传统的直接融资和间接融资,资金双方可以直接交易,从而去中介化。第二个定义是马云下的,互联网金融和金融互联网。确切的说,金融互联网的概念其实是我提的,有人可以作证,我是靠骂阿里出名的。阿里说不公平,让我去看他们在做什么,再写文章比较好。去看了它的阿里信贷工厂,的确很震撼,也学到很多东西。但是我最后说你们应该叫金融互联网,无非是把金融业务网络化。

这样看,银行干的全是互联网金融。你们没有表现出跟银行不一样的地方,无论是思维差异、客户,都没有表现出差异。你们要想清楚,到底是金融互联网还是互联网金融。这其实是不一样的范畴。到现在我也认为是不一样的范畴。他当时答复说,对,我们做的是金融互联网。后来据说,他们展开了轰轰烈烈的讨论,得出结论就说我们要干互联网金融。然后马云的定义就出来了,他说我们叫互联网金融,我们互联网企业干。

从中美差异来看,互联网金融这么下定义,也有道理。美国更多是反映为金融机构利用互联网技术自我优化、升级,在美国这是主流。中国不是,中国所有互联网金融指的都是非金融机构利用互联网技术进入金融业。所以中国这么下定义,银行干任何事情都不是互联网金融。这也很有道理。背后反映的就是我国监管体系出现了问题。

大范围讲,我们的监管体系是一围墙,人为的树了一道围墙。外面的人进不去,里面的也出不来。日子好过的时候里面的人可以每天吃喝好,玩得好,不好的时候想出来,不行。这其实是一把双刃剑。今天所有人谈创新,我可以泼一喷冷水,你们干不了,因为你们干了,人家立马就干上。

所以我们现在互联网成为了越狱工具,大量里面的人希望用互联网爬到墙外。这种围墙效应很可怕,集中体现为高利贷。美国也有高利贷,百分之5000的高利贷。你只有把墙拆掉,才能让社会的水平均分配到每个地方,从而降低普遍性利率。

而我国是普遍性高利贷,我国普遍就是7、8、9、10、12,这就反映为围墙外面的人要拿到围墙里的钱要干两件事。要么不向围墙里的人要,就搞一个民间高利贷。既然你们不服务,我们就自己搞。另外一个就是走私,挖个洞,把里面东西偷出来。这就是中国现在这个阶段的情形。

互联网未来会怎么样,我们不管。但是,我可以大胆的说当前所有互联网金融,监管套利是金融互联网这么火的根本因素。原先支付宝虽然没有规定沉淀基金的收益是不是属于利息收入,但是利息税确实在交,就意味着这部分的收益归支付宝所有了。零成本进来,到银行拿一个固定收益3到4,都是支付宝的收益。过去几年一直这么干,现在备付金管理办法出来以后,不允许这么玩了,就借道转为货币基金,对他而言是失去了利差,但是获得了货币基金的销售管理费,有段时间我说,余额宝其实是杀敌一千,自伤八百的游戏,不是没有道理的。

所以,这一现象背后的本质就是用互联网技术把原先银行一直遮遮掩掩的遮羞布拉下来了。货币基金十多年了,但是规模一直起不来,是因为原来银行不想干货币基金,好端端的0.3几的收益,干嘛给你6、7,但是管理办法出来以后,使得支付宝没得玩了,然后就让给屌丝来理财。让屌丝自己把这部分钱变成货币基金,一键按钮就让0.3的收益普遍变成了5%以上的收益,这是技术还是套利?前提是要有利可套,利率存款的管制使得技术可套利。跟创新有多大关系?

如果说是互联网技术创新,那就意味着只要是互联网公司,就应该都可以成功,但是现在成功的除了微信理财通、余额宝,还有谁?所以,这必然不是一个普通性的技术成功。因为微信、余额宝有两个基础性特征,都有极大的客户群,都提供了正相关的东西,所以他不是一种技术的成功。技术性是普遍性的东西,谁都可以用。现在我们说银行开始大反击,银行一旦反击,就是银行的自我革命,就是要自己搞死自己。直接抬高银行成本,没办法,这是一场不对称的战争,银行甚至都找不到对手是谁,他们的对手其实是利率管制。

余额宝的本质,就是余额管理,帮你获得高收益。他能有正面替代的效应,能够打败余额宝的,只有客户群比余额宝更高的才可以打败。有两个可能可以打败,一个是微信,因为微信表现了更多的客户群,但是微信没有表现更多的余额账户,所以不一定。第二个是银行,肯定可以打败余额宝,但是打败以后它自己估计死得更惨。

还有一点,他们对社会,到底正相关还是负相关?余额宝*5的意义其实是倒逼了金融机构的自我革命,变相推动了利率市场化的提前到来。这个对银行而言,很可能是噩梦的开始,现在已经不少银行不得不对存款利率进行市场调整。从这个角度来看,这个可能是他的核心意义所在。

互联网金融现在因为大量的套利,也使得金融监管的政策被倒逼了。因为里面的人都在呼吁,人家都能干,干得热血朝天,我就不能干,凭什么?P2P干的事情跟银行一模一样,但什么都能干,明显的差别监管。我们一个注册资本一个亿的小贷公司只能走到1.5亿的事情,而我们一个注册资本一百万的P2P,可以干十几个亿的事情。能力问题?技术问题?不可能,监管问题!所以这个角度上,我们金融机构做不了创新,一创新,因为你创新只能贴着边走或者越界,越界就是违法。所以中国金融人才全在牢里,这是有道理的。你能玩,人家都能玩。

从这个角度上,他就一个大擂台,所有人,哪怕工夫再好都要舞功全废,跑到台上跟人家对打,却只能用嘴咬,能好看么?这就得出两个结论。*9,如果还是一个擂台制,围墙制的,那你互联网的公司拿到牌照以后,也到上面来,这相当于自费武功,没有任何优势。所以搞死阿里*4的板就是给他发一张牌照,受跟你一样的监管,它武功就废了。

另外就是擂台慢慢往外演,监管不断放开。演到外面的时候,因为长期压制有能力的也没能力了,在里面的人也变得没能力了。外面的人倒好,腥风血雨杀几十年都比你们能干,你就搞不过人家了。所以民营有没有机会?有,有一定的机会,人家在高利贷市场玩了这么多年,都是在刀尖上游走的。在外面活下来的人都是精英,里面活下来的人不一定是精英。以后监管不断放开的情况下,人家有可能比你玩得好,这是我对金融监管的想法和看法。

(二)渠道优势有限

互联网回到最后,互联网代表了什么东西?互联网到底扮演了什么角色?目前大家谈得比较多的更多是渠道的概念。因为我们传统的金融机构干的事情,就是借钱给高富帅用,从来没有把高富帅的钱借给屌丝的习惯。因为那是慈善生意,不是金融机构干的事情。但是互联网干的事情,就是在渠道上把屌丝的钱拿进来,这点上是相同的。但是不同的是,现在互联网要借给屌丝用,而不是高富帅。因为高富帅可能不需要互联网。

讲资产管理、财富管理,他的决定性因素是什么?两个,一个是人才,要高薪挖人才,这是对的。但是比人才更重要的是天气,金融很大程度上是靠天吃饭的行业。某个意义讲,巴菲特这样的人毕竟是少数,所以他可以超越大多数人。但是,我们必须看到,这么多年绝大多数都是随波逐流的,天气是最重要的因素。

但是互联网在里面能扮演什么角色?既改变不了人,也改变不了天气。它在资管领域的优势就是把一件琐碎的事情通过互联网技术把单位成本降下来。这就是渠道边际成本递减的概念。做一件事,标准化以后,通过互联网,成本越来越低,这就是渠道的概念。但是从渠道角度考虑,互联网公司只有庞大的基础客户群的公司有机会,才能做搭便车的事情。余额宝的逻辑,就是必须先建一个阿里,才有可能做余额宝的事儿。

从渠道角度来考虑,我对互联网的技术是不认同的。渠道必然符合两个特征才有可能。*9个特征,供大于求。第二个特征,同质化。这种情况下,你对渠道才会有依赖。如果本身供不应求的产品,像信托,有段时间秒杀,根本不需要渠道。第二,一旦体现差异化,符合某类人的胃口,这个时候人家会自动找上门来。对渠道依赖性也不强。渠道目前就是体现为同质化的特征,且大量依赖流量入口。

其实,这是目前财富管理的悲哀,真是没办法干。很多人路演跟我推荐这个推荐那个,其实说实话,都是刚性兑付的世界,你看谁收益率高,你就买谁的就行了。哪里有哪儿么多事情。从某个角度上,财富管理也好,资产管理也好,渠道上对互联网,意义真不大。因为未来互联网总是会体现差异化的,同质化毕竟是过渡性情况。现在大银行跟小银行存款价格一致,肯定是不合理的,因为没有体现风险对价啊。以后多半不会,所以渠道意义很有限。

(三)互联网的其他影响

互联网到底有哪些地方可以影响?我讲一下互联网会有的影响。

互联网不是一种工具,它是通过工具建立的一种生态、模式。这样的世界里,互联网本身作为工具是影响人类生活可能只是优化改良的概念,但是通过工具形成的一种思维方式或者一种模式,则对人类生活的影响很大。

*9个影响就是去中介化。也就是说双边市场的概念。没有互联网之前,基本不太有双边市场。我们原先最早的双边市场是房产中介,卖房子,买房子,大家到房产中介挂个号,再做匹配。效率非常低,因为信息数据不足够大,很难进行,但也是一种生态。互联网*5优势,就是让两边信息海量增加,使得你自己寻找,自我匹配,就有了现实的可能性。互联网是技术催生的,但是对金融业有影响。目前可以看到很多这种业态。

最近我投了一个互联网慈善,这就是有了互联网以后才有可能出现的东西。慈善本质上是一种商品,你用钱购买一种道德优越感。每个人都说自己是有爱心的,实际都是虚伪的。真让你端屎端尿,谁都不愿意干,都想付点钱就感觉自己是有爱心的人。原先我们慈善机构都是把钱交给某一个机构打理,至于怎么用这个钱,没人关心。这更进一步说明了你只是为了把钱捐出去而已。

而这种中介化的业态,在现实中会面临很大的问题。*9个问题,在中介里就是反映为他只是一份工作,只是把钱捐出去。第二,将来越来越大以后,边际就越来越往下走。此外,把一个慈善机构运作好成本很高,而且不透明。你是把钱交给中介机构,但不知道钱去了哪里。如果要审计,钱是它付的审计听它的,并且审计费又增加了成本。

互联网出现以后,国外有很多模式就是不要交给中介,把中介打掉。让各自把需求放到互联网上,你自己证明你是值得被捐助的。所有的材料你提供,如果不能说服我,一分钱不捐,能说服就捐钱。在捐钱过程中也不想以前,原先我们互联网出现之前,借钱只能借一两千,借一分钱人家根本不理你。而有了互联网的技术,可以把一块钱借给一千个人。他要捐一千,你就可以干脆给一千人每人捐一块钱。总能保证你的钱落到实处,而且更加透明。每个人在互联网上把情况说明,谁都可以举报、捐助,使得捐款更加透明。从这个角度上讲,互联网提供了一种业态。它可以让慈善更透明,效率更高。

我们在日常生活中,可以找到很多的金融业态。原先我们只能通过牌照发放、才能让他从事金融业务,而事实上大量的生态企业都是在自我经营金融业务。互联网出现以后,的的确确给了很多非金融机构进入金融的机会。降低了门槛,专业性门槛也降低了。专业性门槛降低,资金门槛也降低了,一块钱也可以做,我们现在说的微理财、微借贷、微投资,都反映了资金门槛往下走。

虽然我一直反对P2P,但我认为作为工具P2P是极其有价值的。只是问题是过去几年里我们的P2P没有展现出他应该有的价值而已。都是夫妻店,几十块钱搭根网线,几千块钱买套软件就是个P2P网站了,这种网站不出事情才怪。

但是作为工具的P2P,理论上还是很有价值的,他们给予大量非金融机构有了进入金融领域的机会,这个在中国现阶段来看,意义还是很大的。但是作为单一金融工具,它是对抗不了金融体系的,哪怕阿里做,了不起做到百亿规模。说对抗一个金融机构,不可能。但是一百个P2P,一千个P2P,那到是有可能蚕食和分化金融体系了。

第二个互联网出现的优势,就是打破层级制。原先我们一直讲,怎么论定一个人是人才,小学考高中,高中考大学,大学考博士。毕业了,他就是人才了,就可以做官了。我们古代最有名的两个秀才,一个叫洪秀全,一个叫黄巢,都是落地秀才,但是他们一个搞残了清朝,一个搞死了唐朝,都极为有能力的人。为什么就落榜了呢?因为层级制的社会是非能力认定的结果。影响一个人的评定单一缺乏且逐级认定,导致大浪淘沙也毁金。

大家经常说,乱世出英雄,为什么呢?我们很多开国皇帝基本都是流氓地痞出身,在正常的层级制社会基本都在牢里,但是因为乱世把层级制打破了,很多然底层人物就能脱颖而出了。这种更多是能力论定结果,原先被屏蔽在外的人才有了更多脱颖而出的机会。

互联网在这方面表现为呈现出对人才认定方式的跟传统的不同,而是更注重实战的结果,而非过去过程的认定。本质并非是去精英化而只是对精英的认定不同,同时还表现为互联网加快了精英的更新换代的折旧速度,跟不上时代就被淘汰。

比如中国好声音、好歌曲,很多人都不是音乐学院毕业的。还有很多投资天才,像徐翔,人家高中毕业,干得多好,这些人都是市场里打拼出来的人,绝对不是一个统一体系选拔的结果,互联网给这些人更多机会。

而以这些人为核心,就很容易形成小中心。互联网时代,更多是一个去权威的概念。以这些人为核心,从而蚕食和分化了单一化的东西。原先没有办法论定,就看你过去业绩还行,学历很高,就发一张牌照,就可以干。但是干不干得好,我不知道,而且我还必须把你保护好。因为牌照是我发的,必须想尽办法把你保下来。

过去十年,我们中国是全球*5的套利机构,我们债券没违约,就是无风险,国外的钱拿到国内,就可以有8%的套利空间期,无风险的。回到最后就是比收益谁*6,从来没有风险定价。这样大家谈资管,本身就是一个笑话,不可能做得起来。比的就是谁收益*6,出了事情,全都没有违约。整个就是一个旁氏骗局。我们要通过实业产生效益,才能把利息、投资收益兑现啊。

但是这样的人就碰到另外一个问题—弥散性的特征。所有以人能力为核心的东西,都做不大,财富管理不可能成为一个大的机构。我在银行干了八年,我有深刻的感受,银行并没有表现出强于社会更高的风控能力,几个人在一起开个评审会在一起喝个茶,业务就可以做了?这个业务是否真的可以做,谁知道。银行并没有表现出比你更强的能力。

能干的人都要从银行走,是因为银行是一个依靠整体性制度、特许经营权来进行稳定保持自我规模增长的一个机构,考验的更多是综合能力的竞争,更完善的网点布局,更有效的组织管理体系,更好的风险管理,以及极强的品牌建设等等,才可以成就和超越同业,指望个人能力及一项风控技术就想独霸天下,那是做梦。

所以,个体是很难展现价值的,还反倒能力越强越容易是负资产。所以我们很多非银机构要跟银行干一样的事儿,难度太大,因为用能力跟制度对抗,可能性太小,能力边界之内可能,能力边界之外不可能。

另外最重要的还是能力其实是无法批量化的,导致必然无法规模化,体系化,能力会自我分化,有能力以后,一旦无法拿到跟我能力相匹配的收入,必然是会分化的,不分化都不行。所以很多能力为基础的公司,都是合伙制,像会计师事务所。私募股权公司等,世界上,要找到很大的财富管理机构,其实你也找不到,而且都是合伙人制,所以必然是呈现弥散性特征。

这是互联网会加剧的一个特征—弥散性,最终是蚕食和分化了大的像银行为主导的间接融资(占了市场90%以上的份额),目前基金子公司、信托都是银行的小妾,都是他的通道。这种以银行为主要体系的,可能会不断的分化、打散,但也要有前提,银行允许破产,门槛放开,这两个做不到,短期内会比较困难。

所以互联网对金融机构的整体性、全局性的影响是必然的,一个阿里搞不定,一百个阿里、一千个有可能。

互联网金融从目前情况看,我有一个大的观念,互联网金融的本质就是互联网。我们现在所有看到的非金融机构运用互联网手段往里挤,核心还是他本身。互联网本质目前看还是他本身。

阿里干余额宝,是优化自我生态,不能脱离自己的体系。他自我经营过程中,认为建设了自我生态,这是一个闭环的边际成本最低的概念,所以银行找不到对手,因为,阿里不是你对手,他是顺手为之的事情,不小心干了,阿里金融这一块不是他的全部,阿里战略允许,哪怕金融亏本也可以玩。

但是银行不行,金融就是你的全部。所以他这种对抗和颠覆,不是跟你同一个套路玩的。所以互联网金融本质是互联网。而金融互联网的本质是金融,互联网是工具。应该这么去理解。两者永远是边境上的冲突,层出不穷,但谁都不会走到对方的核心领域去。如果都走进来,我估计也很难玩。所以从这个角度看,两者之间不构成正面竞争,但是长时间的分化也很痛苦。

我推荐大家看科幻小说,也是这个道理。颠覆和自我颠覆是互联网的常态现象,他每天都在颠覆和自我颠覆。人类进化的过程,就是搞死人家的过程,搞死人家,你就进化了。所有人都搞死了,你也进化不了了,因为你不知道搞谁了。

所以我们会发现,互联网每天在打架,打到最后,如果互联网上能活下来的,你不能小看,的确有能力。而且这种颠覆,不是正面颠覆。我们说互联网的逻辑,核心是流量之争。这里面有一个前提,屌丝是世界上忠诚度最差的。或者说,人性是喜新厌旧的。互联网就是反映这个特征。

人一天就24小时,一个星期7天,总共在线的时间是7*24,你在线下吃喝拉撒睡,肯定不可能在线上解决,剩下的就是线下时间。你在微信上多花了时间,在QQ上就必然少花了时间。所以互联网的竞争,更好玩的东西搞死那些不好玩的东西,更新的东西搞死那些旧的东西。这是互联网的逻辑。

当然,还有另外一个特征,就是逐利性。以前我们搞互联网是免费,现在搞是砸钱。从这个角度上,如果你干一个东西跟人家一模一样,你干不过。所以我们会发现很多微信搞死的微博或者什么,都不是一样的东西搞死,而是用更好玩的东西搞死的。平安搞钱包也好,铁定搞不过阿里。人家*9先发,第二有自己的优势,你搞个一模一样的东西,你搞不死他。永远只是追随者,且不体现优势的追随者,所以真正对支付宝、余额宝构成竞争的,就是更好玩的东西,就像微信支付这样不一样的东西。

微信对支付宝的竞争其实也是典型的非对称战争。为什么是非对称,因为对于微信,支付只是一个应用,这个应用反过来又能极大的促进微信的发展,所以支付不是微信全部,胜负成败不重要,而支付宝不是,支付是支付宝赖以生存的核心,于是区别就出来了。确切说,两者根本不能划到一个范畴上作比较。

最近有篇文章,快的支付如何应对滴滴支付,通过滴滴支付打车也减十块,很多人觉得这个模式是无非是比砸钱么,我觉得很傻。其实滴滴干的事儿是为支付在干事情,用了滴滴打车就必须绑定微信支付,对于一个在账户建设上毫无基础的支付公司而言,绑定客户是*9位的。后面好玩的就可以玩了,人先引过来。滴滴打车只是他应用支付的一个场景而已,他绝对不会把这个当成重点。20块买一个中产阶级、高富帅的帐户,多划算的事情。但是无论怎么算,这场战役看上去是快的跟滴滴在打,实际都不是。这两个都是傀儡,分析师去分析这两个的胜负成败,哪是典型瞎扯。对于微信来说,滴滴死了,他都赢了。

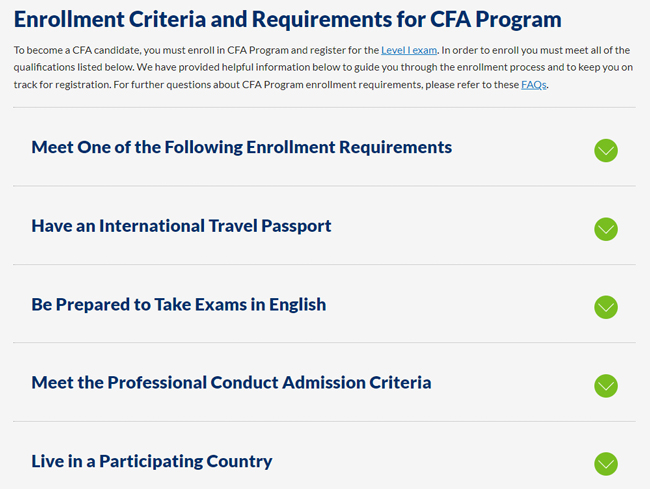

报考指南:2014年CFA考试备考指南

免费题库:2014年CFA免费题库

考前冲刺:CFA备考秘籍

高清网课:CFA考试网络课程

QQ登录

QQ登录 微博登录

微博登录 微信登录

微信登录