23年考研已进入倒计时,关于考研的答题技巧是非常重要的,就拿“论述题”来说,如果答题技巧没有掌握,考研还是很困难的,下面

上海高顿考研网整理了考研论述题方面的相关技巧,分享给大家。

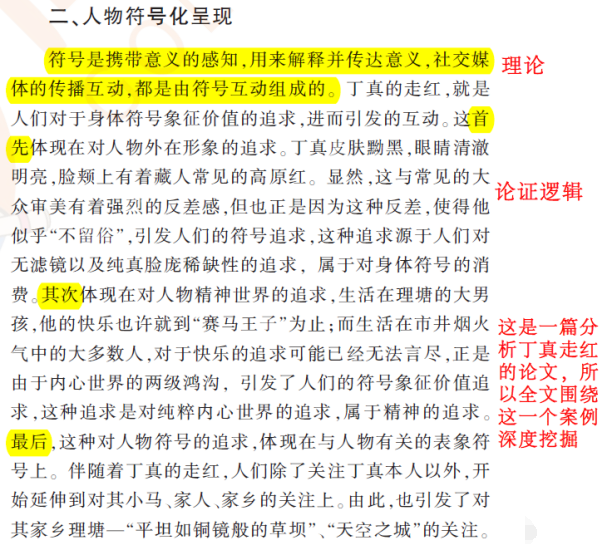

写论述题,为什么要按照一般期刊论文的逻辑结构来写作?

1.方便老师踩点给分;

2.排版起来也比较美观,结构分明。

3.可以让老师看出一些你的学术素养。【这也是为什么一再强调答题格式和答题框架,绝对不能单纯背书的~】

论述题应该怎么答?(论点+论据+论述)

√首段:

一、名言或理论或数据+设问背景诠释+问题与观点

二、题目概念界定+问题诠释+引出观点与下文

【论述题回答请务必加引入句:下文将对……展开分析】

Eg.2016 年「后真相 , (post-truth)」入选《牛津词典》年度词汇。《牛津词典》将其定义为 : 「在塑造公众舆论方面 , 诉诸情感 (emotion) 和个人信仰(personalbelief)比陈述客观事实(objectivefacts)更加有效。」其实,有关「后真相」的论述最早可追溯至美国国内关于「水门事件」「伊朗门丑闻」等政治事件的描述,可见「后真相」是诞生于西方政治语境下的一个概念,用来描述事实或真相被服务于特定政治意图的话语所操纵的现象。围绕「后真相」展开的研究和解读,表达了学者对于事实或真相这一基础信念开始逐渐消解的忧虑,这一现象所造成的社会迷思也继续得到解决。

喻国明,钱绯璠,陈瑶,修利超,杨雅.“后真相”的发生机制:情绪化文本的传播效果 —— 基于脑电技术范式的研究 [J]. 西安交通大学学报 ( 社会科学版),2019,39(04):73-78+2.

Eg.1848 年,马克思和恩格斯在《共产党宣言》中写道「过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所代替了……物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品变成了公共的财产……民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。」今天,经典马克思主义理论家所预言的「世界文学」演变成为「全球性的媒体文化」。世界市场的开辟促进了全球媒体市场的建立,使跨越民族-国家边界的全球传播成为现实。「推进国际传播能力建设,讲好

中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力。」这一论述不仅扎根中国现实,为新时代国际传播能力建设指明了方向,更从全球传播的高度,对我国国际话语体系建设的理论和实践创新提出了更高要求。

[1]史安斌,盛阳.开创国际传播能力建设的新局面、新理念、新形式[J].电视研究,2018(11):4-7.

√正文部分

主体段 1(二级标题)

1.观点一(三级标题)【切记,此处可以用(1)(一),勿用①,显得很随意很不专业】

内容模板一:名言或理论或数据+观点及阐释+案例论证

内容模板二:重复观点+理论阐释+案例论证【下同】

2.观点二(三级标题)

3.观点三(三级标题)

主体段 2(二级标题)

主体段 3(二级标题)

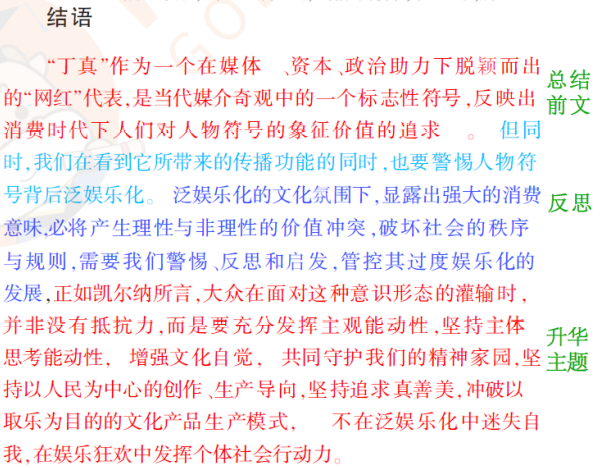

√结尾

名言或理论或数据

另外希望大家在答题时,突破常规思路,不要总是想着:“我想怎么答,要怎么答?”而是多思考一下:“阅卷老师想看什么?“

最后提醒大家:论述的拿分要领:结构清晰,观点明确

论述题的观点是层层提炼的,在总分总的结构下,两个「总」即首段与尾段必定涉及全文设问的观点总结与思考。

分论点及分论点标题是大家得分的关键,分论点是对总论点各个层面的分别阐述,共同支撑总论点的合理性,分论点如果有三级以上的标题则标题代表的论点是层层提炼的。【这里咱们因为考场时间限制,最多有两级标题就可以了】

Eg.论述题通过「是什么?为什么?怎么办?」的递进结构组成,第二板块「为什么」有三点原因分别用三个小标题提炼,那么这一板块的二级标题则是里面三条原因的总结。

再直观一点,拿真题举例,顺便说一下考场解题思路:

例题:什么是刻板印象?早年哪一位知名传播学者对此有过评述?请结合媒介报道中对某些社会群体的再现,来谈谈相关的争议并阐释你如何看待此类文本的传播效果。

第一步先破题:这个题其实有三个设问

设问一:什么是刻板印象?早年哪一位知名传播学者对此有过评述?翻译过来就是让你写个刻板印象的词条,可以写一个结构,但是论述题时间有限,放到引言(第一段)即可。

设问二:请结合媒介报道中对某些社会群体的再现,来谈谈相关的争议。翻译过来就是媒介报道是如何体现这种刻板印象的,一般是怎么样反映相关群体的。而且题目中有「争议」二字,就是要突出这一群体原本是什么样,却被刻板印象塑造出来的冲突。

设问三:阐释你如何看待此类文本的传播效果。就是谈这样的刻板印象会产生什么样的效果。

于是这道题的主体就包含了两个板块,也是递进式的框架即「呈现——效果」

第二步列提纲:提纲可以先列好也可以边写边列【学姐个人会先大概列一个,后面随时补充在草稿纸上】

一、群际形象的标签化:媒体报道的定势效应

二、刻板印象与传播效果:从个人到社会

Eg.刻板印象是指人们对特定的事物所持的固定化、简单化的观念和印象,它通常伴随着对事物的价值评价和好恶的感情。最早由美国学者沃尔特·李普曼在1922 年出版的《公众舆论》中提出,李普曼认为大众传播对社会有着巨大的影响,在形成、维护和改变一个社会的刻板印象方面也拥有强大的影响力。刻板印象为人们认识事物提供简便的参考标准,但也阻碍着人们对新事物的接受,起着社会控制的作用。大众传播时代下,媒体的报道行为造就了人们脑海中对某一特定群体的刻板印象,以下将从了解、认知、态度、行为四个方面阐述报道文本的传播效果。

开头是一段中规中矩的名词解释论述,逻辑完全 ok,如果想把他放到学术文章里润色,可以尝试多用直接引语,少用间接引语来实现。

如:

刻板印象实际上是人们的一种认知模式,人们把对同类事物的认识纳入一种一成不变的认知模式之中,而人们往往在观察某个事物之前就用头脑中对这一类事物的认知模式来解释了眼前的某个事物。国内学者郭庆光也指出刻板印象它通常伴随着对事物的价值评价和好恶的感情,新闻媒体的报道并不是对世界“镜子式”还原,而是有着自己的报道框架,选择特定的具有新闻价值的事件进行报道,媒介真实并不是客观真实,人们生活在媒介塑造的拟态环境中,在首因效应的影响下,刻板印象逐渐形成,影响着人们对社会群体与意见的认知。

一、群际形象的标签化:媒体报道的定势效应

这一部分通过三部分小标题来描述一下媒体是怎么把这些群体和形象标签化的,而本身会是什么样子的,不用很多字因为不涉及特别多的理论,用的话可以用媒介形象建构、以及女性主义、文化研究这些的。

威廉斯概述了若干独立研究的成果指出:“电视上,男角色比女角色多两倍,真有女性出现,也多半在戏剧和轻松娱乐节目中,这种状况已持续多年。”传播学者斯帕克斯认为,“电视上出现的男人比女人多,这一结果挺恼人,它或许会暗示受众,男人在电视上频繁出现便应该被认为更重要或更有意义。对于这一点,研究者需要尤其谨慎,刻板印象的存在不足以成为其效果之证据。”

1、性别议题的偏颇建构

案例:男女性别对立、女权报道、荡妇羞辱、同性恋群体、媒介形象 2、地域差异的思维定势

案例:地域黑、刻画对立 3、社会群体的他者认知

案例:农民工、残障人士的报道用词、弱势群体的媒介形象、精英群体报道的民粹化

案例需要具体案例,需要积累

以此题为例,第二板块的内部结构如果采用并列式结构则可以采用个人效果、群体效果、社会效果、文化效果的传播效果类型思维,也可以采用递进式【认知、态度、行为】的传播效果递进链条。

二、刻板印象与传播效果:从个人到社会

这一部分看起来使用的是认知、态度、行为的链条,但是实则是遵从一个从个人到社会的思路,而且李普曼在《舆论学》中对“刻板印象”的产生的原因给出了以下几个方面的解释:首先是在心理层面上:“一种不熟悉的情景就像婴儿世界,是一种极大的非常嘈杂的混乱。”为了消除混乱,达到理解,人们迫切的需要“确定性”和“一致性”。其次,在社会历史文化层面上:确定性与一致性的形成取决于采用它的人,“我们的文化已经对我们形成了固定的成见。”这让我们的认识走在了理性之前。第三,在社会层面,“固定的成见的体系可能是我们个人传统的核心,是我们社会地位的防护。”所以,我们可以做这样的修改:

1、从框架理论、认知基模、信息处理模式谈个人效果。

2、从群体认同、群体规范谈群体效果。因为媒体的标签化报道并不是完全没用的,会起一定的示范效应,比如教你怎么爱国。

3、从涵化理论等方面谈这种文化效果,长期的刻板报道会形成特定的潜移默化的效果。

4、从议程设置的铺垫效果、沉默的螺旋与舆论等方面谈社会效果

1.认知:媒介报道形塑受众基模

首先分析一下认知基模:

个人基模——即我们对特定个体的特点和目标的看法自我基模——我们对自我特征的看法

角色基模——戈夫曼社会角色概念根据社会身份、地位产生的期待事件基模——也称“剧本”,主要描述我们熟悉的事件的程序

而且媒体而言,很相关的理论叫——框架理论,媒体框架塑造受众框架,这个受众框架其实就是基模。

公众在长期接触媒介的过程中,逐渐形成了自己对于某一特定群体的认知基模。使得公众接触到该社会群体时,会触发脑海中的固定认知,潜意识中唤起对该群体的刻板印象。当某一群体的新闻引发热议后,媒体的扳机效应会导致媒介间议程设置〈不理解理论所出现的病句,扳机效应就是媒介间议程设置,这是一个意思,不是因果关系),各家媒体争相报道该群体的新闻,从而受众认知会不断得到强化。受众持续接触媒体对某一群体的单面信息,还易陷入“信息茧房”的泥沼。(其实可以不用写,因为信息茧房强调的是技术导致的)如 2018 年的重庆万州公交车坠江事件中,由于媒介以往对女司机的负面报道塑造了人们脑海中的认知基模,形成了刻板印象。在事件真相还未公布时,就遍布“女司机穿高跟鞋导致事故”的各类小道消息,引爆网络舆论场,网友对于女司机的指责呈现一边倒趋势,在刻板印象和后真相的交织下,情绪掌控了理智。(这个案例放到最后舆论层面的影响其实更好,而且应该写出环球网、中国青年报等媒体未经证实标签化女司机群体)

2.态度:边缘路径下的说服与改变信息处理

公众对某一群体的态度改变也受其思考路径的影响。佩蒂和卡西欧普提出了“精心的可能性模式”,该模式认为态度的改变存在两种途径:一种是中心途径,受众积极的处理信息,被观点的理性折服;另一种是边缘途径,接收者不运用智力去评价观点,采取简单的决策规则思考问题。新媒体时代下,信息的传播呈短、平、快趋势,人们的注意力也被手机屏幕和使用时间分割了,很少有人在碎片化的时间内采取第一种思考路径,大多采用第二种途径来看待新闻,极其容易被报道中的特定字眼改变态度。如报道中的“名校”“高学历”“女博士”等字眼,公众在浏览此类新闻报道时,会被此类字眼吸引住眼球,引发猎奇心理,强化对报道中这一群体的刻板印象。(这个案例并没有突出态度的改变,所以建议标题改为信息处理)

3.行为:网络暴力中走向沉默的螺旋

媒介的报道会加深人们对某一群体的负面认知,部分缺乏独立思考能力的网友会忽略共性与个性的差异,以报道中一小部分群体的行为代表群体内的全部人。如河南人都偷井盖、东北人爱吵架、北京人排外等。互联网中人人都有表达自我观点的权利,然而部分键盘侠由于受到刻板印象和其他因素的影响,对还未全部呈现真相的新闻事件中的主人公加以网络暴力,骂声完全掩盖另一方观点,舆论和指责仿佛一个强大的螺旋将事实淹没。如去年发生的德阳女医生自杀事件,事件伊始,网民对医生群体的偏见和谩骂遍布网络空间,有不一样的意见就会被网民群起而攻之,最后真相公示也换不回女医生的性命。

谈到沉默的螺旋的时候,你要讲清楚这个产生的机制,应该提前说明是因为媒体报道所产生的铺垫效果已经影响人人们对新事物的认知,所以在某些议题中的舆论压力才会如此强大,压制来理性观点的表达,造成了一边倒的舆情。

文中出现了特别多的如。可以适当替换表达,其他方面也是一样,减少重复,如主语用“其“代替重负出现,指称代词“这个”换成“其”“该”等,减少重复频率也会降低口语化程度~

后真相时代,假新闻和舆论反转层出不穷。媒体传播的即时性让公众能第一时间接触到新闻事件,手机设备的便携和近用使得人人都能成为信息源。公众的身份发生了转变:从受众转变为用户。作为传播节点的用户一定要保持理性,在阅读新闻报道的时候辩证的看待,提升自己独立思考的能力。作为社会“瞭望塔”的媒体,要重塑媒介伦理和新闻专业素养,在新闻报道中秉持客观公正的立场,发挥其维护社会稳定的社会功能,杜绝以“刻板印象”作为猎奇点的新闻(杜绝眼球至上,刻意标签化群体,撕裂舆情),坚持以正面报道为主,营造一个良好健康的媒介环境。

注意:标题需严格与下文内容对应!你小标题之下的内容是需要时刻为解释标题服务的。另外就是日常作业当中十分常见的大家问题,标题范围过宽等~如媒介审判干扰司法独立(这个是具体的)、媒介审判影响新闻界工作(这个就不具体了,新闻界工作那么多都影响了吗?→媒介审判降低媒介公信力);再就是咱们的内容力求对仗,至少做到词性、范围对应!

媒介审判干扰司法独立

媒介审判降低媒介公信力

最后再强调一下格式问题:

在书写上,我们不用过度强调字体的优美,只要做到字迹工整、排列清晰就很好。注意控制“四距”:页边距,题间距,行间距,字间距。页边留出 1cm 左右的页边距,每道题之间间隔1-2 行,每行之间和每个字间也要注意保留一定的间隔。内容和标题都需要缩进 2 字符。名词解释非必要不分段,基本上一段话就可以说完,省时省力;简答题需要使用标题,一般分三个小标题就够了;论述题标题可以使用“一、(一)、(1)”,尽可能不要出现“①”,论述题一般需要两级标题,大“一、二、三”下对应小“(一)(二)”等,接近论文格式。

在格式上,一是要标清楚题号,建议把题目和题号一并抄下来,在作答时,主体部分的序号也一定要标清,这样既会使你的答案看起来更清晰,也方便阅卷老师批改。