国际金融危机使一些国家和地区的金融体系遭受创伤,中国金融业却一枝独秀,经受住了严峻的考验。2008年,中国银行(4.26,0.03,0.71%)业实现税后净利润5834亿元,同比增长30.6%;资本回报率17.1%,比全球银行业平均水平高7个百分点以上,全行业利润总额、利润增长和资本回报率等指标名列全球*9;2009年全年银行业利润有望超过6000亿元。2008年,保险公司保费收入9784亿元,比2007年增长39.1%。2008年,107家证券公司当年实现营业收入1251亿元,实现利润482亿元。这些数据彰显了中国金融体系的稳健和活力。金融业的良好表现,不仅为中国保增长作出了重大贡献,也提振了世界经济复苏的信心。

中国金融业风景这边独好,使一些人产生了过度乐观的情绪。比如,有人认为国际金融危机产生的根源在于市场经济,从而过分夸大市场的局限和缺陷,认为真经就在中国,看不到中国经济金融发展模式的弊端;再比如,2009年,中国工商银行(4.97,-0.02,-0.40%)、中国建设银行(5.69,0.02,0.35%)、中国银行位列全球银行市值排行榜前三甲,有些人就认为中国已成为金融强国,进入了可以大举进入国际市场、快速扩张的新时代,如此等等。的确,伴随着过去几十年中国经济的快速增长和全球化进程的加快,我国金融业也实现了惊人的快速成长。国内经济融入全球化的速度不仅令世界称奇,而且也出乎国人的意料。中国金融业在国际金融危机时期保持稳健发展,是多年来锐意推进改革的必然结果和集中体现。但是,通往成熟市场经济的道路注定是不平坦的。对此,必须要有强烈的忧患意识。可以预见,在未来一段时期,中国与世界其他国家将长期处于一个相互磨合、相互适应、相互包容、相互学习的阶段。在这样的进程中,我们会感受到中国经济金融实力增强的快乐和自豪,也会遇到各种形式的投融资壁垒,与主要经济体也会产生种种博弈。这些都是正常的现象。但是,我们切不可妄自尊大,一定要看到融入全球经济仍然是一个艰难长期的过程,需要继续坚持韬光养晦的经济外交政策,冷静定位,顺势而为,加深对市场经济发展规律和金融发展复杂性的认识。

市场经济是配置资源最基础最有效的手段。西方一些国家的市场经济出了问题,并不等于市场经济模式的破产,动用政府手段干预经济也并不是从根本上否定市场经济的运行机制。西方金融业虽然受到金融危机的严重打击,但是其运行机制、经营理念以及管理技术等仍然是*8进的。我们应该清醒地认识到,中国的金融业与西方发达国家和地区的金融业相比,在诸多方面仍然存在很大的差距,离成熟市场经济还有很长一段路要走,中国金融业的改革发展依然任重而道远。

我国金融业的市场成熟度还远远不足。2009年10月,达沃斯世界经济论坛公布了2009年《世界金融发展报告》,对全球55个国家和地区的金融系统稳定性等指标进行综合评估排名。通过对金融监管、商业环境、稳定性等7个领域的120多个项目进行评分和比较,中国(内地)在55个国家和地区中仅排在第26位。该机构于2009年9月发布的《2009~2010全球竞争力报告》对133个国家和地区进行了评估,中国经济竞争力排在第29位,领跑“金砖四国”,但金融市场成熟度指标仅排名第78位,略高于俄罗斯,落后于巴西和印度。虽然对这些评判指标体系的客观性还需要进一步考察分析,但这在一定程度上反映出中国金融市场发展的不成熟性。

必须认识到,我国的金融业虽然摆脱了计划经济的束缚,但仍处于社会主义初级阶段,是发展中国家的金融;虽然建立了社会主义市场经济体制和机制的基本框架,但离成熟市场经济的要求还有很大距离,从形似 到神似依然步履艰难。总体上看,我国金融机构和金融市场体系尚不能完全适应多样化多层次经济发展的要求,以及居民日益增长的金融需求,金融宽度不够。金融发展中的诸多结构性矛盾依然突出,经济增长过度倚重间接融资,城乡、区域金融发展不协调。金融业务同质化现象严重,金融创新的广度和深度亟待拓展,各领域创新的进展也不均衡,负债类业务多于资产类业务,真正能够保证收益、转移风险的金融创新很少,削弱了中国金融机构的创新竞争力。金融管理和金融机构公司治理尚未实现深刻的系统性变革,建立真正的现代企业制度仍有许多艰苦细致的工作要做。金融市场定价领域的行政干预色彩浓重,利率和汇率形成机制还不完善,股票定价制度不合理,造成资源配置效率低下,并且可运用的金融工具不多,市场风险对冲功能不能有效发挥。人民币国际化也还有相当长的路要走。此外,在金融经营和管理中,一些人的观念还没有真正转变,过分看重部门利益,习惯和依恋于旧有的职能和管理手段,对一些领域和环节干预和管制过多,影响了管理的有效性以及经济活动的便利性。

我国金融业的发展过度依赖于粗放型的规模扩张。中国经济长期的快速增长为金融业发展提供了难得的历史机遇。在这轮国际金融危机中,中国金融业的资产规模相对凸显,这令我们自豪。但大并不等于强,更不等于好。长期以来,由于受传统体制惯性作用的影响,我国金融业的增长方式长期处于粗放型经营的态势,整个金融体系以传统银行业为主导,金融发展主要依靠存款和贷款的规模扩张;资本市场始终没有摆脱单一层次的格局,依然主要依靠少数行业、少数大企业来扩张市值规模。这些年来,我国金融发展过程中出现了一些值得重视的扩张现象:有的注重通过设立分支机构扩张地盘,有的注重通过并购扩张市场,有的注重更名换姓扩展范围,有的通过傍大户增加规模,有的通过控股增加金融业态,等等。在具备一定条件的情况下,通过改变或制定新的发展战略做大规模无可厚非,但是,不顾自身实际情况盲目扩张规模则不可取,同时,在规模扩张的同时必须要注意发展方式和经营管理方式的转变。上世纪80年代,日本银行业有多家曾在国际银行业排名中位居前列,但是由于盲目扩张和没有及时转型,积累了巨大的金融风险。日本银行业发展中的深刻教训应当引以为戒。

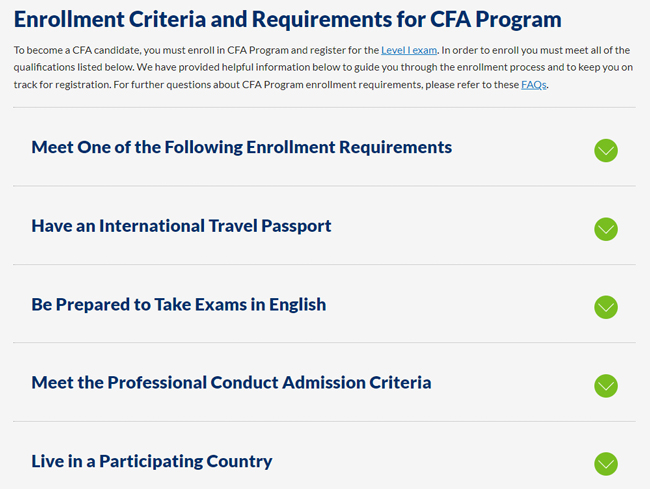

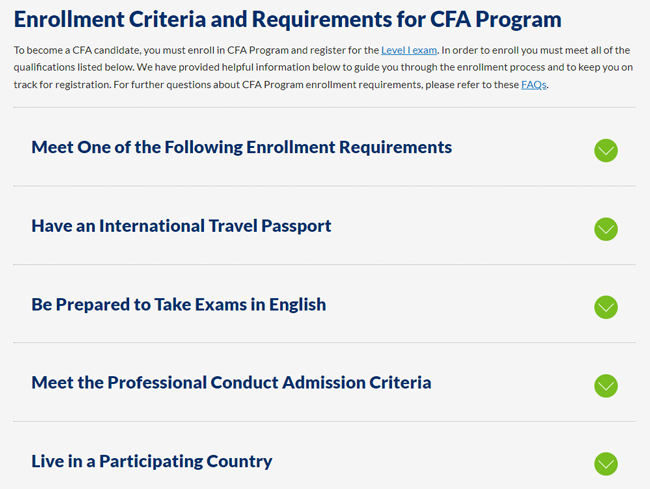

我国的金融人才还不适应国际化的需要。经历这次国际金融危机后,中国在全球经济和国际舞台上的地位有所提高,我国金融机构也有了更多参与国际市场的机会,但是当机会到来时,能否抓住机会以适应融入全球化的需要,除了具备相应的资本实力外,关键的是要靠人才。最近几位不同方面的金融高管在不同场合均谈到了人才国际化的重要性。由于中国金融国际化刚刚起步,既懂得国内市场又熟悉国际市场的金融人才短缺,能与对手直接谈判、参与规则制定的人才更少,这无疑会成为扩大我国参与国际分工与协作中的瓶颈。以国际公认的注册金融分析师(CFA)为例,2007年底,全球共有80000多位CFA特许资格认证持有人,其中,中国香港有3800多名,而中国内地仅有1200多名。

我国对金融业实行的是分业经营、分业监管的体制。随着我国金融业综合经营的推进,银行、证券、保险、信托业务之间的界限越来越模糊,如何加强监管协调、完善监管体制以有效避免监管重复和监管真空,也是需要密切关注的问题。

改革是一个持续的过程。随着改革的深入,需要在新的历史起点上进一步凝聚对改革的共识,增强改革的紧迫感和使命感。改革攻坚阶段需要下更大的决心、用更大的气力,需要更多的智慧和艺术,需要从更加系统的角度统筹规划金融市场的协调发展,形成有利于金融稳定发展和服务经济社会的体制机制。为此,应完善金融制度建设和金融体系建设,在更大范围内配置金融资源,推动各类要素的均衡配置。继续深化金融企业改革,完善公司治理机制,建立风险与利益相平衡的激励约束机制。大力推动资本市场发展,有效拓展直接融资渠道,规范和引导民间金融健康发展。完善市场化利率形成机制,健全面向市场、更具弹性的汇率制度。正确处理监管与市场行为的关系,努力减少由于地方政府干预对金融资源配置造成的扭曲,更加平衡有效地处理监管与创新的关系。加速人才国际化建设,培养一批具有良好知识背景、行业经验和市场意识的优秀人才。

当前,转变发展方式已成为经济发展中刻不容缓的问题,转变金融发展方式的核心是做好金融支持经济发展模式转变这篇大文章。皮之不存,毛将焉附。只有把转变金融发展方式同转变经济发展方式有机结合起来,把金融服务与实体经济的发展有机结合起来,中国金融业才能从根本上实现全面协调可持续的发展。

QQ登录

QQ登录 微博登录

微博登录 微信登录

微信登录